ERNEST MALINOWSKI

Héros national du Pérou

Ernest Malinowski serait né le 5 janvier 1818 à Seweryny (Volhynie), fils d’un aristocrate, officier du Duché de Varsovie qui participa à l’Insurrection de Novembre et fut élu député à la Diète révolutionnaire (1830-31). Suite à l’échec de l’insurrection, une répression sévère et une russification systématique obligent la famille à émigrer. Elle se réfugie à Lwów, alors capitale de la Galicie autrichienne mais les arrestations parmi les réfugiés polonais décident les Malinowski à partir. Ernest, son père Jakub et son frère aîné Rudolf vont se retrouver à Dresde, avant d’arriver en France en 1832, sa mère Anna et son frère cadet Zygmunt retournant en Volhynie.

Jamais plus, Ernest ne reverra sa patrie.

Depuis sa tendre enfance, Ernest est passionné par la technique. Après des études au Lycée Louis-le-Grand à Paris, puis à l’École Polytechnique sous tutelle du ministère de la Guerre, il est diplômé avec mention en 1838 de la prestigieuse École des Ponts et Chaussées formant des ingénieurs civils au service de l’État. On est au début de l’ère du chemin de fer, notre jeune ingénieur n’a évidemment aucune peine à trouver du travail : il participe d’abord à la construction de la ligne Paris-Le Havre et se retrouve ensuite en juin 1839 en Algérie, nouvellement conquise par la France, où il participe à la construction de routes près de Bône, puis du port d’Alger. Rentré en France en avril 1840, il s’occupe de la régularisation de cours d’eau et de la construction d’édifices hydrotechniques dans le département de la Meuse. Apprenant la nouvelle du soulèvement de Cracovie, il quitte la France en avril 1848 mais le soulèvement est réprimé alors qu’il se trouve encore en Allemagne. Il revient en janvier 1849 et travaille dans le Loir-et-Cher.

Lorsqu’arrive en France un envoyé du gouvernement péruvien avec pour mission d’engager des ingénieurs, Malinowski n’hésite pas ! Le Pérou est alors un pays presque totalement dépourvu d’infrastructures de communication.

Il quitte la France le 27 octobre 1852 et après une très longue traversée (le canal de Panama n’existe pas), il débarque le 30 décembre dans le port de Callao. Au Pérou, il doit s’occuper de l’élaboration et de la surveillance de projets de construction de routes, de ponts et des premières voies ferrées, mais aussi de tracer des cartes topographiques ou de former des cadres techniques péruviens. Peu à peu, son nom commence à être reconnu par les cercles gouvernementaux.

En 1864, l’Espagne, qui n’avait pas complètement abandonné ses ambitions coloniales et qui n’avait toujours pas reconnu l’indépendance du Pérou, entre en conflit avec ce pays. Le gouvernement péruvien confie à Malinowski la tâche - il avait le grade d’aspirant depuis sa sortie de Polytechnique - de préparer la défense du port de Callao (1866) contre la flotte ennemie. Un Polonais sait accomplir des miracles dans les luttes pour l’indépendance, n’est-ce pas ? Il fait venir des canons des États-Unis, renforce les murs défensifs et participe personnellement au combat. Les forces péruviennes battent les Espagnols surpris. Malinowski reçoit le titre de citoyen d’honneur du Pérou et est proclamé héros national.

|

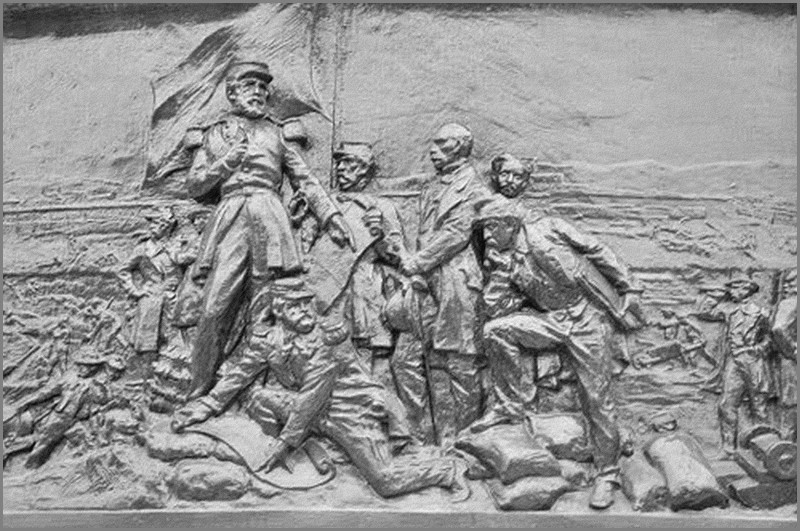

|

Ernest Malinowski a été honoré sur le bas-relief du monument commémorant la bataille victorieuse dans le port de Callao le 2 mai 1866 à laquelle il a participé. Pour commémorer cet événement, en 1878 sur la Plaza Dos de Mayo de Lima, une haute colonne est érigée, surmontée de la figure allégorique de la déesse grecque de la victoire, Niké. L’un des bas-reliefs représente Ernest Malinowski, qui donne à José Gálvez, le ministre de la guerre de l'époque, les plans des fortifications du port. Il est vrai que cette bataille représente pour le Pérou la réaffirmation définitive de son indépendance. |

À l’âge de 50 ans, il rencontre un riche financier américain, Henry Meiggs, intéressé par les gigantesques bénéfices que le Pérou, qui en a le monopole mondial, fait en exportant le guano. Plusieurs hommes d’affaires - ce fut le cas du Français Auguste Dreyfus - bâtirent à cette époque d’immenses fortunes en exploitant ces excréments d’oiseaux marins pour en faire un engrais très efficace !

Déjà en 1825, Simón Bolívar, alors président du Pérou, avait suggéré une liaison routière entre la côte et l’intérieur du pays. Mais entre-temps d’autres investissements prioritaires avaient fait capoter le projet. En 1868, profitant de la richesse du pays émanant du guano, le Congrès péruvien décrète la construction d’une voie ferrée reliant la capitale Lima et le port de Callao avec l’intérieur du pays, riche en minerais, en bois précieux et en produits agricoles. Meiggs remporte l’appel d’offres. Il sait que seul Malinowski sera à la hauteur de la tâche. Après sept-huit mois d’un travail préparatoire pénible, ce dernier lui dévoile le coût préliminaire et les détails de ses études de terrain concernant la plus longue voie ferrée transandine de l’Amérique du Sud qui devrait atteindre le riche centre minier de Cerro de Pasco et la fertile vallée de Jauja. Plus tard la voie pourrait se poursuivre vers l’Amazone et ainsi permettre au Pérou d’avoir accès à l’océan Atlantique ! Le 23 décembre 1869, le gouvernement péruvien donne son accord pour ce projet appelé “Central Transandino” dont la première pierre est scellée le 1er janvier 1870.

|

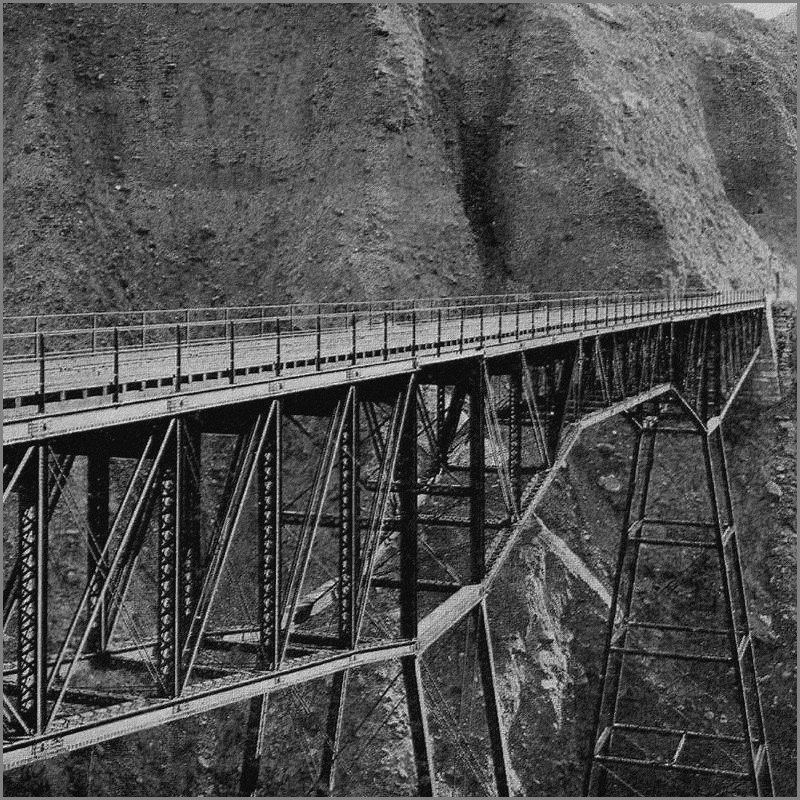

Le viaduc de Verrugas |

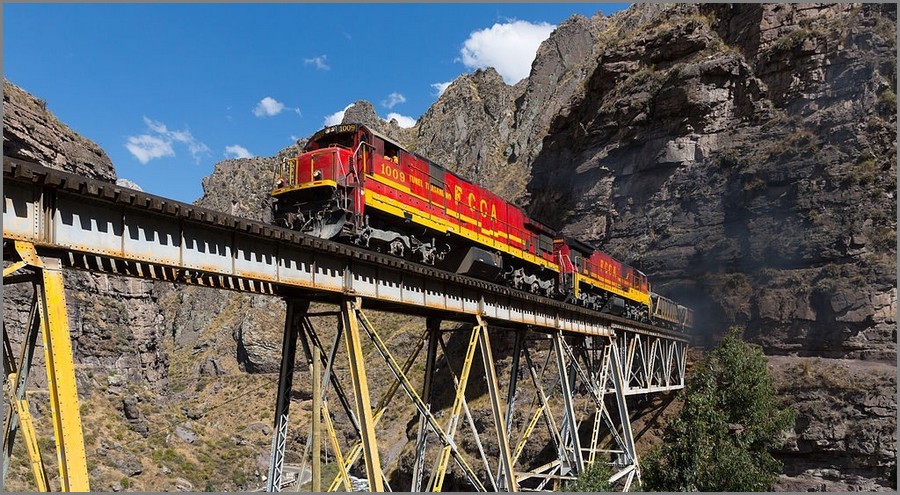

Les ingénieurs anglais, alors considérés comme les meilleurs experts des questions ferroviaires, considèrent le projet irréalisable : il est impossible de faire passer une voie ferrée à une altitude frisant les 5 000 m. C’est vrai que les bâtisseurs vont travailler dans des conditions extrêmement difficiles et beaucoup vont y laisser la vie. On estime qu’environ 10 000 ouvriers (dont 50% de coolies chinois) ont travaillé durant toutes les années de construction, endurant les bourrasques, les tempêtes de neige, les brouillards, les avalanches de pierres, souffrant du mal aigu des montagnes (seuls les Indiens péruviens pouvaient travailler dans les parties les plus élevées des Andes), creusant des tunnels dans la roche massive, faisant passer des ponts au-dessus d’abîmes sans fond et nivelant des dizaines d’élévations. En définitive, seront creusés 63 tunnels d’une longueur totale de plus de 6 km et construits plus de 30 ponts et viaducs d’une longueur totale de plus de 2 km (dont le viaduc Verrugas : 77 m de haut) ! Ces ponts - étant donné le niveau technique de l’époque - sont considérés encore de nos jours comme des chefs-d’œuvre. Malinowski partage la vie de ses ouvriers. Il descend avec eux au fond des précipices pour évaluer de ses propres yeux les fondations devant supporter les ponts, il dort sous la tente par des températures descendant à -10°. Il supervise personnellement les travaux, fait venir les matériaux, tient la comptabilité à jour et correspond avec les fournisseurs étrangers (dont l’entreprise Eiffel). |

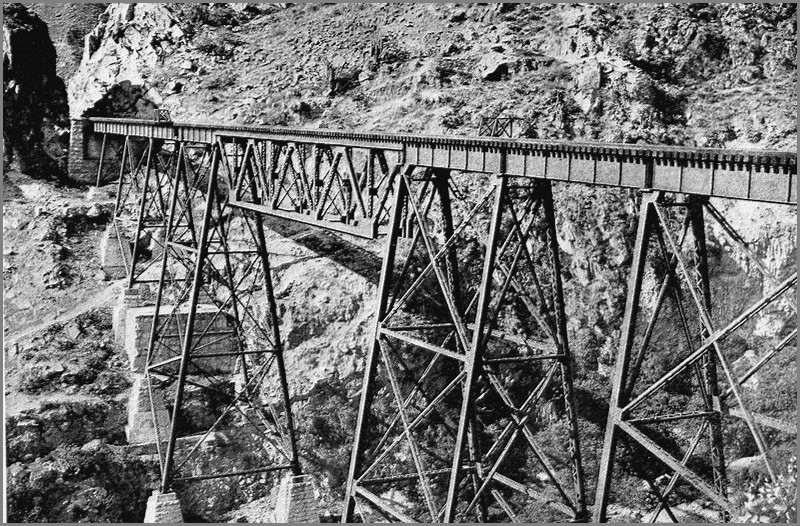

|

Le viaduc de Challape |

Au printemps 1873, la voie atteint l’un de ses points les plus élevés, le col de Ticlio (4 818 m) - l’évitement ferroviaire le plus haut du monde. Lorsqu’en 1874 le Pérou connaît un krach financier, Meiggs continue la construction sur ses fonds propres et Malinowski aussi s’investit financièrement. Un premier tronçon de 141 km de voie ferrée (Callao-Chicla) ouvre en mai 1878, faisant découvrir au monde entier le génie de l’ingénieur polonais. Lors de la guerre du salpêtre, conflit armé entre le Pérou et le Chili qui débute en 1879, Malinowski part quelques années pour l’Équateur voisin où il va aussi participer à la construction d’une voie ferrée passant par les hauts sommets de la cordillère des Andes occidentales. À son retour au Pérou, il supervise de nouveau la reprise des travaux. Au début de l’année 1893, la ligne atteint le km 218, c’est-à-dire La Oroya et ses exploitations minières. Mais il ne verra pas l’achèvement des travaux définitifs : ils ne seront terminés qu’en 1908 quand la voie transandine arrivera à Huancayo. Il décède brutalement d’une crise cardiaque le 2 mars 1899 à Lima. Les nombreuses années passées à de très hautes altitudes dans les Andes n’ont probablement pas amélioré ses problèmes cardiaques. |

“El tren de la Sierra” mesure aujourd’hui 346 km, son point le plus élevé se situe à 4835 m. Depuis 2006, la gare ferroviaire la plus haute du monde est située à Tanggula (Tibet) à 5068 m.

Ernest Malinowski, même s’il n’a vécu en Pologne que quelques années, s’est toujours considéré comme Polonais. Au Pérou, il aura ainsi aidé nombre de compatriotes et fourni du travail à des ingénieurs et des biologistes polonais.

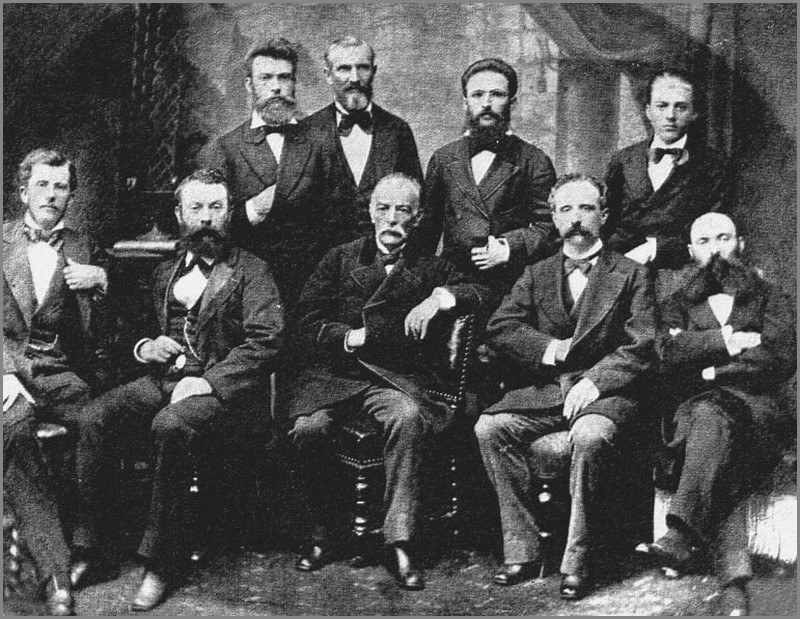

Avec des ingénieurs polonais en 1874

Avec des ingénieurs polonais en 1874

Ernest Malinowski, surnommé “a perfect gentleman” par les Anglais, fut également professeur et dirigeant de la Chaire de topographie à l’Université de Lima. Il fut membre fondateur de la Sociedad Geográfica de Lima, créée en 1888, et participa à l'élaboration de plans topographiques et de cartes qui ont servi à délimiter la frontière entre le Pérou, l’Équateur et le Brésil.

Membre de sociétés philanthropiques, il parlait couramment le polonais, le russe, l’anglais, le français et l’espagnol. Il est enterré au cimetière “Presbitero Maestro” de la capitale péruvienne.

Au Pérou, on peut aujourd’hui encore trouver plusieurs monuments rappelant son souvenir en divers endroits du pays et une rivière porte son nom dans la réserve nationale de Tambopata en Amazonie péruvienne.

|

Le 3 mars 1979, à l'occasion du 80e anniversaire de la mort d'Ernest Malinowski, une plaque commémorative est dévoilée à la gare de Desamparados à Lima, en l'hon-neur du créateur de cette ligne de chemin de fer. En 1999, son buste en bronze est placé dans le hall de la gare. En 1999, pour le 100e anniversaire de sa mort, au col du Ticlio, le point culminant du chemin de fer trans-andin, un monument conçu par le sculpteur Gustaw Zemła a été érigé. Réalisé en Pologne en granit de Strzegom, il est couronné d'un cercle avec une image en bronze d'Ernest Malinowski. Le monument de 7 m de long présente, sous les emblèmes polonais et péruvien, une inscription bilingue : « Ernest Malinowski 1818–1899. Ingénieur polonais, patriote péruvien, héros de la défense de Callao 1866, constructeur du chemin de fer central transandin ». |

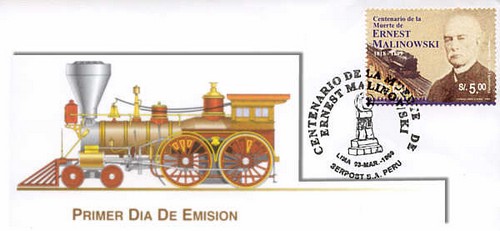

Timbre péruvien pour le centenaire de la mort d'Ernest Malinowski

En Pologne, aussi, on ne l’a pas oublié.

À l'occasion du centième anniversaire de la mort d'Ernest Malinowski en 1999, la Banque nationale de Pologne émet une pièce de 2 złoty, dans le cadre de la série « Voyageurs et chercheurs polonais ».

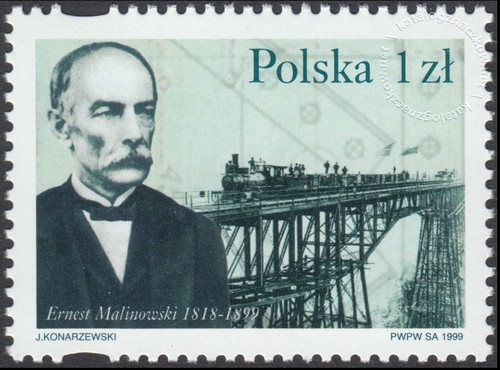

En 1999, la poste polonaise a introduit un timbre-poste d'une valeur nominale de 1 złoty, dans le cadre de la série « Polonais dans le monde ».

Divers lieux publics, établissements d'enseignement et techniques et associations, portent son nom en Pologne, tel le pont ferroviaire de Toruń.

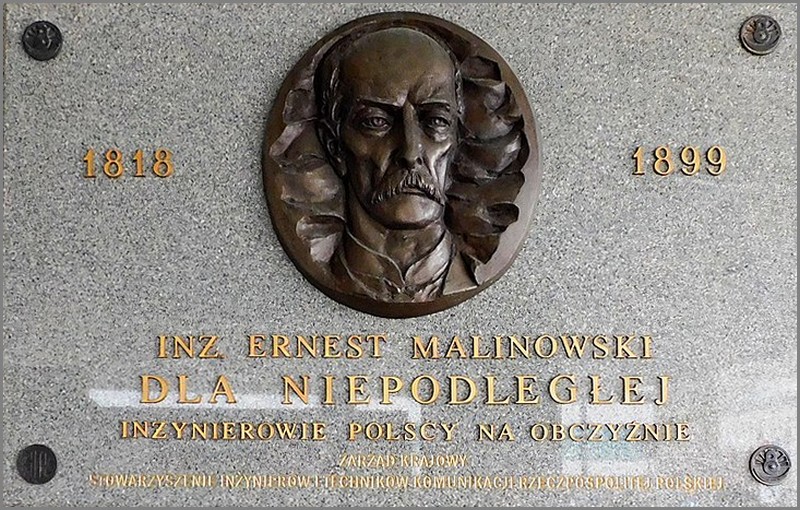

Plaque commémorative inaugurée en 2020 à la gare centrale de Varsovie

Depuis quelque temps, des efforts sont déployés pour redonner au nom d’Ernest Malinowski sa gloire bien méritée. Après tout, il est l’exemple même d’un homme qui a lutté pour accomplir son rêve. Un rêve qui dure et qui sert encore les nouvelles générations…

De nos jours : pont ferroviaire au-dessus du Río Blanco / FCCA Ferrocarril Central Andino (Chemin de fer central andin)

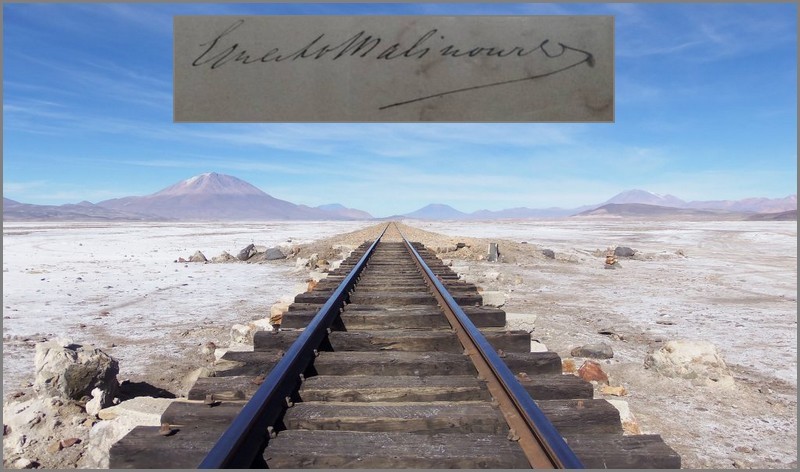

Vers l’horizon, à travers le désert…